超塾の学習の仕方!

「 塾(予備校)に通う目的は何でしょうか? 」

一般的に 大手の大学受験予備校は映像授業を中心に学習していますが、塾に通う目的は映像授業を見ることでしょうか。

塾に通うことを検討したのは、大学に合格したい、成績を上げたい、成績を上げたい、苦手科目を克服したい等、考えたからではないでしょうか。塾に通う目的は、本質的に学ぶことであって、映像授業を見ることではありません。映像授業を見ることは、ためになりますが、残念ながら必ずしも成績が上がるわけではないのです。

また、「受験勉強と授業の関わり」については個人によって大きく違います。学ぶということは人から聞いただけでは、「わかったつもり」にしかならないのです。自分で解き、できて初めて理解つまり本当の意味で「わかった」ということになります。結論的に自分で問題を解くことが「できる」ということなのです。新しい未修の単元の内容を自分の力だけで積極的に参考書を読み進めて、理解していくことは容易なことではありません。ある実験によると、一つの新しい単元を学習するのに映像授業による学習は、自力で参考書を学習するのに要した時間の三分の一の時間で理解できると言います。

新しい分野の学習や既習ではあるが著しく苦手なものは映像授業が有効です。映像授業だけでは、「わかったつもり」になるだけで本当の意味で「わかる」すなわち「できる」ところまでなりません。自主学習だけでは新規の内容を習得することや苦手分野を克服することはかなり難しいのです。

物事を学ぶには、「授業」(インプットの学習)と「演習」(アウトプットの学習)の両方が必要です。

そのバランスは科目や個人の状況によって異なるということです。授業と演習のバランスは個人の学習状況、学習時期によって異なりますが超塾では、それらにも対応が可能なわけです。大学に合格するには、自分の学力をその大学に合格できるだけの偏差値にすることです。では、偏差値を上げるにはどうすればよいでしょうか? 「授業」と「演習」の両方を組み合わせた学習が重要であり、効果的です。

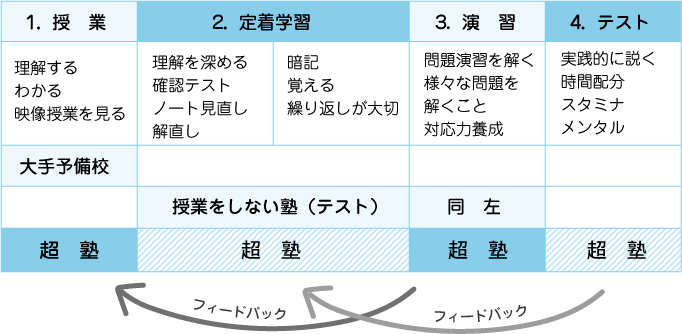

「図は新規分野の学習において、超塾での標準的な学習の仕方です。」

学習の過程としてすべての項目が必要であると思うのですが、さらに超塾では、F.B.(フィードバック学習)をするようにしてもらいます。内容がすっぽりと抜けていれば、授業に戻って復習してもらうし、知識があいまいであれば暗記学習をしてもらう。問題をミスすればたくさんの類題を解いてもらう。このように状況に応じてどの勉強に戻ればよいか支持しながら進みます。入試直前期では、これこそが最重要な学習といえるでしょう。

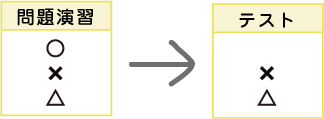

超塾では、個人の学習状態によって通常とは異なる学習をする場合があります。例えば、既習の範囲の学習であれば、授業を受けずにまず、問題演習をしてもらうことがあります。そして間違ったら、わからないところだけ授業を受ける。間違ったところだけ、授業を受けることにより、通常より強力に知識を定着させることができる。しかも効率よく学習できるのです。図からもわかるように通常の学習ステップとは全く逆のカリキュラムとなります。

超塾では、個人の学習状態によって通常とは異なる学習をする場合があります。例えば、既習の範囲の学習であれば、授業を受けずにまず、問題演習をしてもらうことがあります。そして間違ったら、わからないところだけ授業を受ける。間違ったところだけ、授業を受けることにより、通常より強力に知識を定着させることができる。しかも効率よく学習できるのです。図からもわかるように通常の学習ステップとは全く逆のカリキュラムとなります。

学習の仕方は、個人の状況によって異なるため、学習方法が他の人と異なる場合があります。従来の塾・予備校では塾のシステムに生徒が合わせるしかなかったのですが、超塾では生徒の学習状態に合わせて塾のカリキュラムを変えてしまうのです。したがって、超塾では、様々な学習状態の生徒も適切な学習ができます。

高卒生の方はこちらを

ー高1生の学習例ー

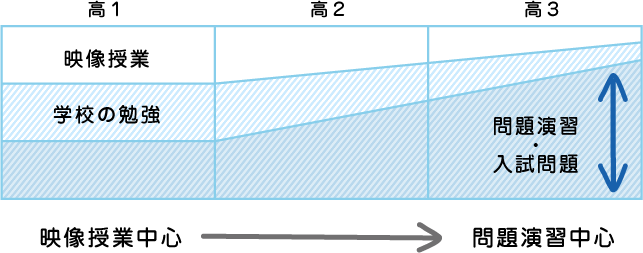

高1生の場合、中学と同じ勉強のやり方をしていたのでは学習が難しくなってくるケースがあります。3年後の大学受験は気になるものの学校の学習をしっかりしていく必要があります。大学受験の勉強をしていて学校の勉強が全然できないのでは本末転倒です。大学受験は、あくまで学校の勉強の延長線上にあります。したがって学校の勉強をしっかりしていくべきなのです。その上で大学受験レベルまで学習の質を上げていくことが大切です。学校の勉強が不安であればまずはしっかりと学校の勉強を中心にしていきましょう。毎日練習がある部活動に所属している人はなかなか学校とは別の内容を学習していくのは時間的に厳しいものがあります。できる限り学校で使用している問題集などの教材を軸にして学習を進めていきましょう。部活動と学校の勉強に慣れたら、少しずつ大学受験の勉強の準備をしていきましょう。

変わる塾~一つの塾で複数の塾に通っているかのよう

~変幻自在な塾

変わる塾~一つの塾で複数の塾に通っているかのよう~変幻自在な塾

大手の予備校に通っている受験生が9月以降も映像授業を見ているのに対し、超塾の受験生は映像授業をほとんど見ていません。では何をしているのかというと入試問題を解いているのです。どちらかというと高1・高2では映像授業と学校の勉強が中心だったのが、高3の夏までには授業+演習9月以降は問題演習が中心の学習となるのです。

生徒の学習状態に応じて学習の仕方を変えられるのです。それが超塾です。

超塾では、生徒の状況に合わせて、柔軟に塾の指導法を変えていくことができるのです。

学習カリキュラム例

-

■ 標準的な流れ(未修の単元 苦手な単元)

- 映像授業

- 学びエイド利用

- アドバイスタイム

- 理解度確認 アドバイス 質問

- 確認テスト

- 間違ったものは再テスト

- 問題集

- 学校で使用しているものや市販の問題集

-

■ 参考書+問題集(既習の単元)

- 参考書学習

- 市販の参考書を利用して理解する

- アドバイスタイム

- 理解度確認 アドバイス 質問

- 問題集

- 学校で使用しているものや市販の問題集

-

■ 問題集中心

- 問題集

- 学校で使用しているものや市販の問題集

- アドバイスタイム

- 理解度確認 アドバイス 質問

- 映像授業

- 間違った部分や不十分な部分 学びエイド利用

- 同類問題

-

■ 問題演習中心

- 入試問題

- 過去問等使用

- アドバイスタイム

- 理解度確認 アドバイス 質問